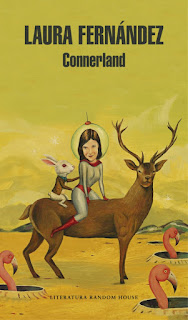

Connerland, Laura Fernández

La broma limitada

Una reflexioncita

a modo de arranque: qué cosa más complicada puede llegar a ser una

contraportada.

La de Connerland, por ejemplo, última novela

de la española Laura Fernández (Tarrasa, Barcelona, 1981), hace al menos tres

cosas y ninguna funciona bien o a favor del libro. Primero, ofrece un símil caricaturizado

del estilo a encontrar, pero sucede que los trucos expresivos allí representados

son más o menos los únicos, como si la

caricatura se pareciera tanto a la realidad que, después, su reiteración se

vuelve monótona. Segundo, dice todo lo que cabe pensar como interesante del argumento y no deja casi

sorpresa alguna, incluyendo algo que es adelantado a modo de símil o analogía y

que al final es hasta cierto punto literal

en la trama. Y tercero, invoca los nombres de Kurt Vonnegut y Thomas

Pynchon de tal manera que es inevitable leer la novela desde ese prisma de

influencias. Y si bien es cierto que no hay en Fernández nada de esa tontería

de la “angustia” (más bien un goce, quizá incluso una ansiedad por exhibir la

marca, por fetichizar la influencia), no le hace bien a la novela que busquemos

en ella “un inédito delirantemente digresivo de un Thomas Pynchon que hubiera

visto Ghost más veces de la cuenta”.

Pero empecemos de

nuevo. ¡Hola! Soy Ramiro Sanchiz. Tal vez me recuerden de reseñas como El hombre de la cámara y Cordón Gaza. Ahora tengo dos noticias

para darles, una buena y una mala. La mala: que Connerland evidentemente falla en estar a la altura de los libros

que adelanta como referencias y que constituyen su matriz generativa (así, en

lugar de un ingenio infinito a la Vonnegut, tenemos un libro que casi nunca

llega a tener gracia o a tener esa gracia,

mucho menos a ser genial). La buena:

que en Connerland aquí y allá

aparecen algunos destellos o sugerencias de genio e ingenio y con ellos logra

que los lectores deseemos que ese

genio o ese ingenio se materialicen de manera tangible, definitiva, real: queremos que el libro nos guste,

queremos que el libro brille, y atravesar la mitad (cuando ya tantas promesas

fallaron en materializarse) y empezar a darle vueltas al tedio no evita,

curiosamente, que sigamos buscando. Hasta el final se buscan esos destellos que

no aparecen; terminado el libro, incluso, se puede dudar si no los pasamos por

alto.

Por qué y cómo pasa

esto –cómo se las arregla Connerland para

simular ese libro genial que en rigor no es– termina por ser lo más interesante

que tiene para ofrecer, aunque no lo único. Hay algo sintomático en sus

páginas, por ejemplo, en particular de la curiosa relación que sostiene cierto stablishment literario (el de un posible

nuevo mainstream, esa literatura cool aún no consagrada) con la ciencia

ficción. Resulta llamativo entonces que la novela –que gira en torno a la

muerte de Voss Van Conner, un escritor de culto dedicado a la ciencia ficción

de quien se dice que ha escrito 117 novelas y miles de cuentos– ofrezca permanentemente, a modo de resúmenes de

argumentos de esas novelas de Van Conner y de otros escritores en el universo(s)

ficcional(es) de la novela, asuntos más bien tontos o tiernos que involucran

planetas habitados por edificios parlantes, jirafas que escriben libros o

dinosaurios detectives, como si se tratara del residuo cute que quedaría tras extirpar de la ciencia ficción las ideas

fascinantes, lo inquietante, el sentido de la maravilla o la preocupación por

el futuro. La ciencia ficción representada en Connerland se parece entonces a aquella representada por los libros

de Vonnegut que incluyen al escritor ficcional Kilgore Trout (Desayuno de campeones, Dios lo bendiga Sr.

Rosewater, Matadero Cinco, Timequake, Pájaro

de celda, Galápagos), y ahí, entonces, estaríamos ante una suerte de

representación mediada o refractada: un género representado no desde su tradición en sí sino según lo

representa (lo estiliza, lo descontextualiza) en sus ficciones uno de sus

practicantes más notorios.

Sería ocioso

anotar todas las referencias y alusiones; desde la dedicatoria a Kilgore Trout

y el acápite tomado de Dios lo bendiga

Sr. Rosewater hasta detalles como las ficticias “aerolíneas Timequake”, pasando

por las 117 novelas y 2000 cuentos atribuidos a Trout, la presencia de Vonnegut

es tan marcada como la de un dios inmanente en una cosmovisión panteísta. Algo,

si se quiere, bastante cercano a algunos libros de Philip K. Dick (Ubik, por ejemplo) y, de hecho, hay por

ahí referencias un poco más ensordinadas a textos de Dick, entre ellas a los

cuentos “Los días de Perky Pat”, “Si no

existiera Benny Cemoli”, “El mundo que ella deseaba” y “Foster, estás muerto”.

En cierto modo, por usar términos dickianos, Connerland parece un “holograma de doble fuente”, con un proyector

Vonnegut (explícito, el gemelo luminoso) y otro Dick (más oculto, el gemelo

malvado o muerto a poco de nacer). Que la ciencia ficción –o la ciencia ficción

que interesa ahora o que interesa a la autora– pueda rebobinarse o reescribirse

o rebootearse desde Dick y Vonnegut es, desde luego, una idea sugerente en sí

misma.

Quizá lo que termina

por sobrar es la novela. Como si fuera una suerte de libro conceptual, lo que

importa en Connerland, lo que atrae,

no es lo que cuenta ni cómo está escrito, sino una suerte de aura que parece

apuntar a un asunto generacional: a un Vonnegut reciclado para quienes nacimos

a principios de los ochentas o fines de los setentas, a una ciencia ficción (o

pos-ciencia ficción) pensada para millenials.

Su mundo desterritorializado, entonces, su peculiar variante del castellano (se la lee casi siempre como una

traducción de un original en inglés), su

ciencia ficción tierna y amigable con un

ligero toque hauntológico de los años cincuenta y la Guerra Fría, su extraña

relación con la tecnología y el presente y su evidente look (aprovechado en la trama, por cierto) de parque temático de un

pequeño universo de cultura pop, terminan por aparecer como elementos a contar

entre todo aquello que genera el espejismo de su atractivo.

Publicada en La Diaria el 4 de abril de 2018

Comentarios

Publicar un comentario